どうして物は“特定の光”を吸収するの?

こんにちは。Sol@です。

コトトコ光シリーズも、いよいよ第4回。 これまで私たちは、「光ってなに?」から始まり、 「海の底でどうなるのか」「色ってなんだろう?」という問いをたどってきました。

今回は、そんな「色の正体」にさらに踏み込んで、 「なぜ物は“ある光”を吸収して、“ある光”を反射するのか?」 という問いを一緒にコトトコしていきます!

1. 光を吸収するってどういうこと?

まず、「吸収」とは、光(=エネルギー)を 物質の中の原子や分子が“受け取る”ことを意味します。

光が物質に当たると、その中の電子が「よし、エネルギーもらうぞ!」とばかりに 上のエネルギー状態(軌道)にジャンプします。

このとき、光子(光の粒)はエネルギーを渡して、 “吸収された”ことになるんですね。

「電子の軌道」ってどんな形?飛ぶってどういうこと?

2. 物質ごとに“吸収できる光”が違う!?

さて、ここで面白いのが—— 物質ごとに、吸収できる光の“波長”が決まっているということ!

たとえば、青い絵の具は「赤や緑の光を吸収」して、「青い光を反射」します。

これは、その物質の電子たちが「青い光のエネルギーには反応しない」から。 逆に、赤や緑のエネルギーはちょうどよく“吸収できる”ので、見えなくなる。

つまり、「見える色」は“吸収されなかった色”なんですね。

3. なぜ吸収できる波長が決まっているの?

それは、物質の電子構造や結合の仕方によって、 “どの光のエネルギーが合うか”が決まるからです。

たとえば:

- 銅(あかっぽい)→ 特定の青緑の光を吸収

- 葉っぱの緑→ クロロフィルが赤と青を吸収し、緑だけ反射

- 着色料→ 分子の構造が特定の波長に“共鳴”して吸収

まるで“この光、私にぴったり!”という光だけをキャッチしてるような感じですね。

「結合の仕方」って……どういうこと?

「共鳴」ってどういう意味?光と分子ってどう響くの?

4. 透明な物はどうして透明?

じゃあ、ガラスや水のように“透明なもの”は、 どうして光を吸収しないのでしょうか?

これは、 「可視光の範囲に合うエネルギーのジャンプが起こらない」から。

つまり、光が来ても「電子が反応できない」=吸収しない。 なので、そのまま通してしまう、というわけです。

透明=何もしてない、ではなく、 “反応しない波長”だからこそ透明、なんですね。

5. 色と吸収の関係をもう一度

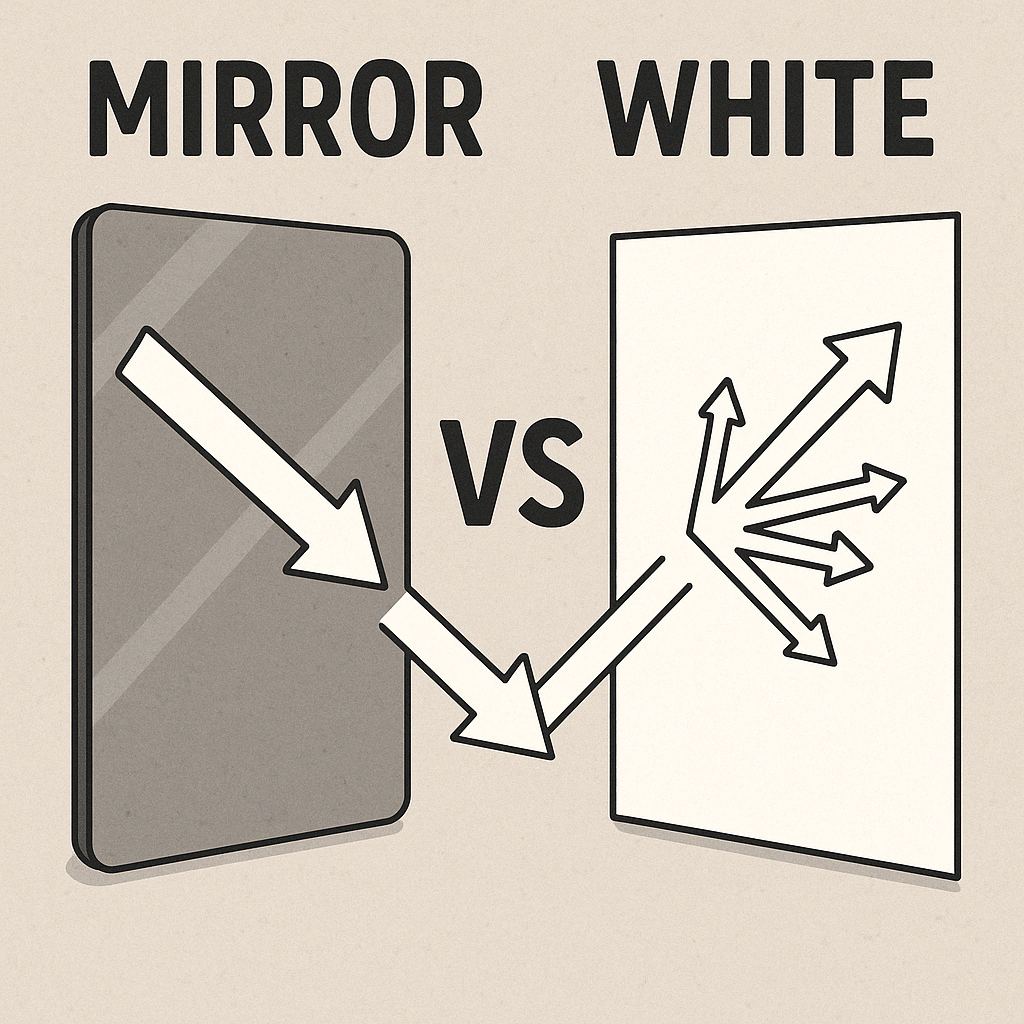

私たちが見ている“色”とは、 「吸収されなかった光が、目に届いた結果」。

青い空は、青以外の光が大気で散らされ、 青い光だけが目に届くから。

赤い花は、赤い光だけが吸収されずに反射されるから。

つまり、「色=反射された光」であると同時に、 「色=吸収されなかった光」でもあるんです。

6. まとめ

- 光が吸収されるとは、物質の電子がエネルギーを受け取ること

- 吸収される光の“種類(波長)”は、物質ごとに異なる

- 吸収されなかった光が反射され、それが“色”として見えている

- 透明なものは「可視光のエネルギーと合わない」ため吸収されない

今回の問いで、光と物質の“関係性”が だんだん見えてきましたね。

次回はいよいよ—— 「じゃあ吸収された光(光子)は、どこへ行くの?」 という問いに、トコトコ進んでみたいと思います!

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!