なぜ音階は「ドレミファソラシド」なの?──言葉と音がつながった、祈りのはじまり

こんにちは。Sol@です。

私たちがあたりまえのように使っている音の名前、

「ドレミファソラシド」。

音楽の授業で自然に覚えて、

階段みたいに上がって、また戻ってくるあの音階──

でも、ふと気になったんです。

「なんで、ドレミファソラシド」なの?

誰が決めたの?どうして“カキクケコ”じゃないの?

今回はそんな素朴な疑問を出発点に、

“音の名前”のはじまりを、歴史とともにコトトコしてみたいと思います🎶

1. ドレミファソラシドって、なんでそう呼ぶの?

まず結論から言うと──

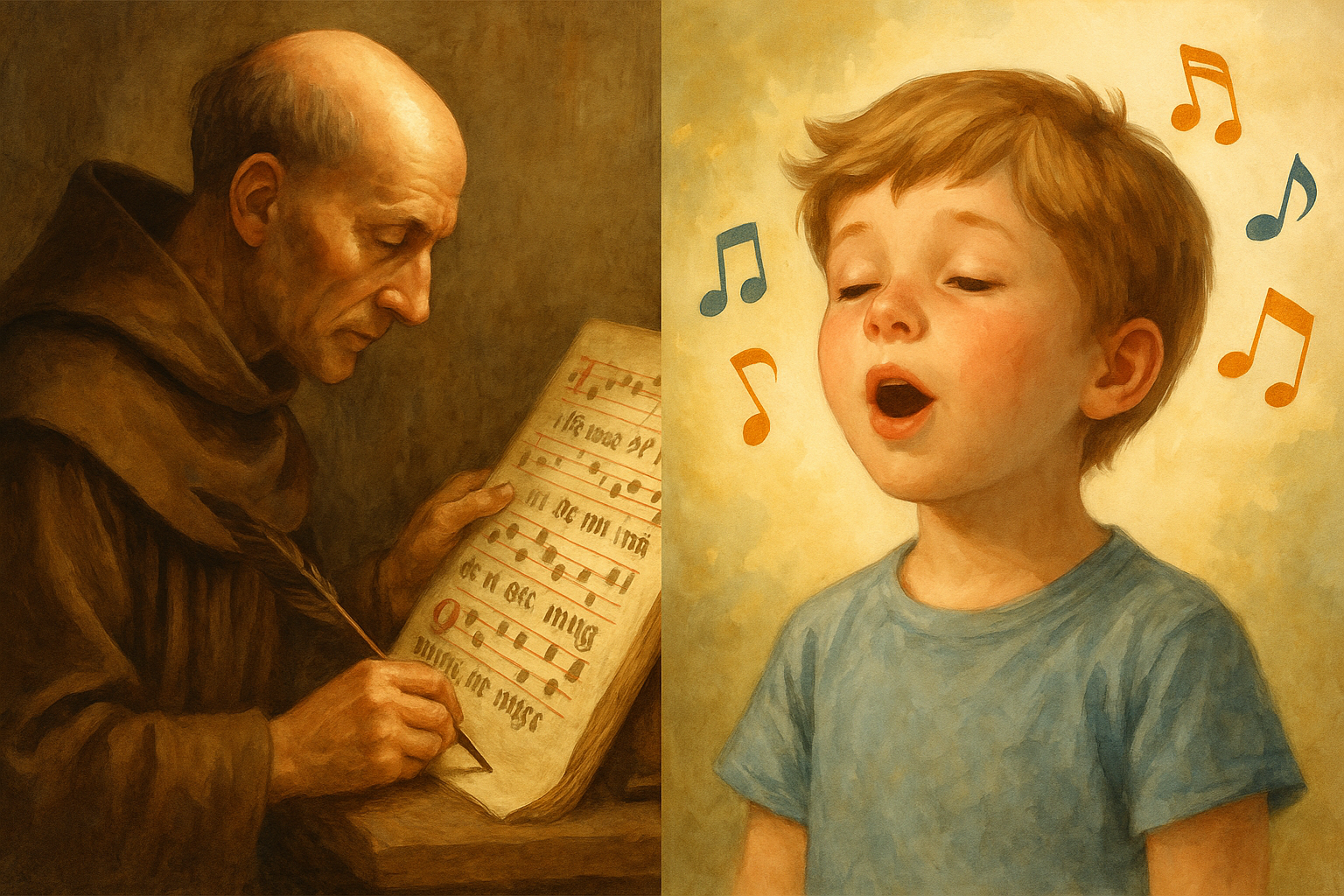

この「ドレミファソラシド」は、11世紀ごろの中世ヨーロッパの修道士たちによって生まれたもの。

そしてその原型は、なんと──

ラテン語の賛美歌の歌詞なんです。

2. はじまりは中世の修道院から

音階の語源となったのは、イタリアの修道士

グイード・ダレッツォ(Guido d’Arezzo)。

彼は音楽教師として、当時の修道士たちに賛美歌を教えていました。

しかし当時は楽譜の概念も曖昧で、曲を教えるのがとても大変だったのです。

そこで彼は考えました。

「もっと効率的に“音の高さ”を教える方法はないか?」

そして彼が発明したのが──

「音の高さごとに名前をつけて覚える」という画期的な方法。

これが、現代に続く「音階教育」のはじまりでした。

そういえば楽譜っていつできたんだろうね?

3. 賛美歌の歌詞が音階になった?

グイードが注目したのは、ある有名なラテン語の賛美歌。

その名も──

Ut queant laxis(ウト・クエアント・ラクシス)

この賛美歌の歌詞は、実は最初の6つのフレーズが順番に1音ずつ高くなっている構造だったのです。

その冒頭部分がこちら👇

Ut queant laxis(ウト)

Re sonare fibris(レ)

Mi ra gestorum(ミ)

Fa muli tuorum(ファ)

Sol ve polluti(ソ)

La bii reatum(ラ)

→ それぞれのフレーズの最初の音節が、音階の語源になったんですね!

「1音」ってどうやって定義するんだろう??

4. “ド”や“シ”はあとから変わったの?

さて、ここで気づいた方もいるかもしれません。

元の音階は──

Ut・Re・Mi・Fa・Sol・La

あれ、「ド」と「シ」がない……?🤔

✅ 「Ut」は「Do」へと変化

「Ut(ウト)」は発音しづらかったため、

後の時代により歌いやすい「Do(ド)」へと置き換えられました。

この「Do」は、

- ラテン語で「主」を意味する Dominus に由来する説

- または単に発音のしやすさ重視で選ばれたという説

があると言われています。

✅ 「Si」は“聖ヨハネ”から生まれた?

「Si(シ)」は、グイードの時代にはまだ存在していませんでした。

でも7つ目の音を表す必要が出てきたとき、

人々はこの賛美歌の続きの言葉から──

Sancte Ioannes(聖ヨハネ)

の頭文字「S」と「I」を取って「Si」を作り出しました!

(ちなみに英語圏では、混同を避けるため「Si」ではなく「Ti」と表記することもあります)

5. 音階と記憶、ことばと音の不思議な関係

こうして生まれた「ドレミファソラシド」。

もともとは“歌の練習用の記号”だったはずの音階が、

やがて「音の名前」として世界中に広まり、

今では音楽の土台として当たり前のように使われています。

不思議ですよね。

言葉が音を整理し、音が言葉のようになっていった。

- 覚えやすい音節を選ぶ

- 歌詞のメロディに乗せる

- ラテン語の美しさを活かす

それはまるで、記憶と祈りのあいだに音楽が生まれたような物語です。

戦時中に英語が使えないときも「ドレミ……」だったのかな?

6. まとめ:音階は、祈りの中から生まれた

- 「ドレミファソラシド」の起源は、中世のラテン語の賛美歌

- イタリアの修道士グイード・ダレッツォが教育のために作った記法がはじまり

- “Ut”は後に“Do”へ、7番目の“Si”は「聖ヨハネ」から

- 覚えやすい音節を使ったことで、音が「ことば」になった

- 音階は、音楽を“記憶できるもの”へと変える手がかりだった

いつも何気なく口ずさんでいた「ドレミファソラシド」。

その背後には、祈りと教育、そして言葉と音の深いつながりがありました。

次に「ドレミ……」とつぶやくとき、

その音がたどってきた千年の旅路を、ほんの少しだけ思い出してもらえたら嬉しいです。

ここまで読んでくださって、ありがとうございました🎵

それではまた、次のコトトコでお会いしましょう!