光って、粒なの?波なの?……なんなの!?

こんにちは。Sol@です。

お風呂でお湯を見つめていたときのことです。 ぼんやりと水面に反射する光を眺めていたら、ふと、疑問が浮かびました。

「光って……なに?」

明るいもの? 速いもの? あたたかいもの? どれも正しいようで、どれも本質に届かない気がします。

今回のコトトコでは、そんな「光って何?」という素朴な疑問を出発点に、 とても不思議で、ちょっと混乱してしまう問いに挑みます。

「光って、粒なの?波なの?」

いざ、出発です。長い旅路になります。準備をしっかりお願いしますね!

1. 光は波だと思われていた

かつて、光は波だと考えられていました。 水面の波や音のように、何かを伝える「波動」であると。

「波だからこそ、曲がったり、重なったり、広がったりするんだ!」 というわけですね。

たしかに、光はレンズで曲がるし、CDの表面に虹が出るし、 シャボン玉の膜も七色に光ります。これは「干渉」や「回折」と呼ばれる、 波の特徴が光にも見られる証拠。

なので、「光は波です」という考えは、長い間正しいとされてきました。

干渉はまだしも……「回折」ってなんだろう?身近にあるかな?

でも……

2. 粒じゃなきゃ説明できない現象があった

ところが、ある実験で「光は波だけでは説明できないのでは?」という事態が起こります。

その実験とは、光を金属に当てると電子が飛び出すというもの。 これを「光電効果」といいます。

光を強くしても飛び出す電子のエネルギーが変わらず、 代わりに光の“色”によってエネルギーが変わる……?

この奇妙な現象を説明するには、 「光が粒(エネルギーの塊)として金属にぶつかっている」と考えるしかなかったのです。

つまり、「光はエネルギーをもった粒」としてふるまうことがある、と。

この粒のことを、光子(こうし/photon)と呼びます。

3. 結局どっちなの?

さて、ここで混乱しますね。

「じゃあ、波なの?粒なの?どっちなの?」

これに対する科学の答えは、

「どっちでもある」

です。はい、ちょっとズルいですよね。

でも本当にそうなんです。

光は、波のようなふるまい(干渉・回折)もするし、 粒のようなふるまい(衝突・エネルギー移動)もする。

これを「波動・粒子二重性」といいます。

波と粒って、そもそもどう違うんだろう?

4. 二重性を見せてくれる伝説の実験

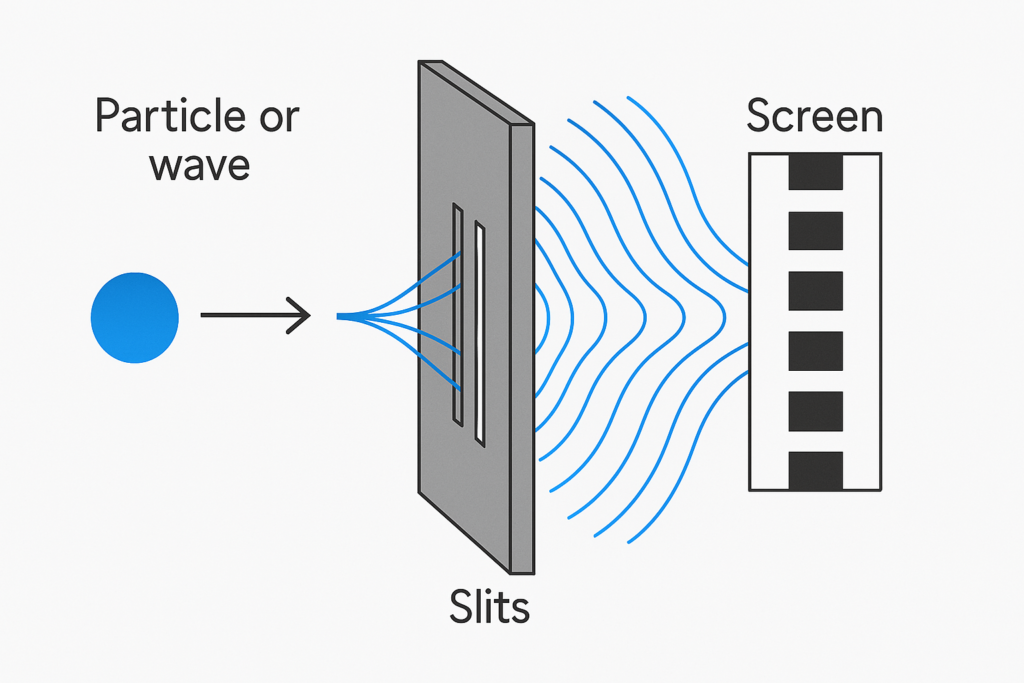

この“二重性”を体感できる有名な実験があります。 それが「二重スリット実験」。

ざっくり言うと、光を2つのすきま(スリット)に通すと、 その先に“干渉模様”と呼ばれる縞模様が現れます。

これは波の性質。

でも、光子を一粒ずつ飛ばしても、 長く観察すると、やっぱり干渉模様ができるんです。

つまり、1粒の光子も「自分で波として干渉してる」ようなふるまいをする。

もうここまで来ると、 「光って“私たちの感覚”で説明できないものなんじゃ……」 という気がしてきますね。

5. じゃあ、光の正体って?

光は「波」でもあり「粒」でもある。 でも、そのどちらでもない、もっと根本的な存在なのかもしれません。

科学はそれを「電磁波の一種」であると定義します。

電場と磁場が振動しながら空間を進むエネルギーの波。 それが光。

でも私たちはその「見え方」を通してしか光を知れない。 だからこそ、波として見たり、粒として感じたりするわけです。

電場と磁場って?何が振動してるの?

6. まとめ

- 光は昔「波」として理解されていた

- でも「粒(光子)」としてのふるまいも観測された

- 結果、「波と粒の二重性」を持つことがわかった

- つまり光は、見る方法によって姿を変える、不思議な存在

この問いは、次の問いにつながっていきます。

「波としての光は、どこまで届くのか?」 「粒としての光は、どこにたどり着くのか?」

そんな疑問に、次回は海の底からアプローチしてみようと思います。

光は、見るほどに、不思議。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!